For Forest

Sep. 8th, 2019 02:54 pmСегодня на клагенфуртском стадионе открылся арт-проект, к которому давно готовились.

Надо сказать, что когда жители Клагенфурта начинают говорить про клагенфуртский стадион, то у них сразу появляется саркастическое выражение лица. На самом деле, наверное не у всех, но у тех, с кем мне доводится общаться – почти всегда. Считается, что строительство стадиона, вместимость которого – примерно треть населения города, – один из грандиозных проектов по "распилу" денег времён правления Хайдера и FPÖ. Его построили к чемпионату Европы 2008 года, но сейчас "важные" игры проходят на нём очень редко. Зато время от времени его используют для крупных концертов: в этом году тут выступали Эд Ширан и Бон Джови.

Сначала стадион назывался Hypo-Arena, в честь важного для экономики Каринтии банка "Hypo Alpe-Adria-Bank". Но потом этот банк разорился и был расформирован – это считается главным экономическим "достижением" правительства FPÖ в Каринтии. После смерти Хайдера FPÖ предлагала назвать стадион в его честь. В конце концов его переименовали просто в Wörthersee Stadion.

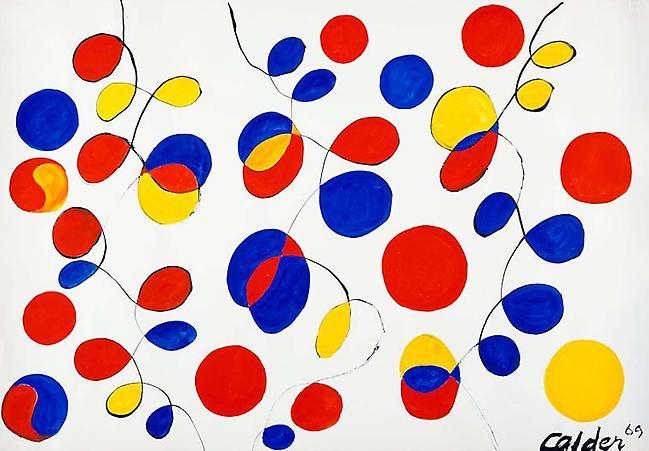

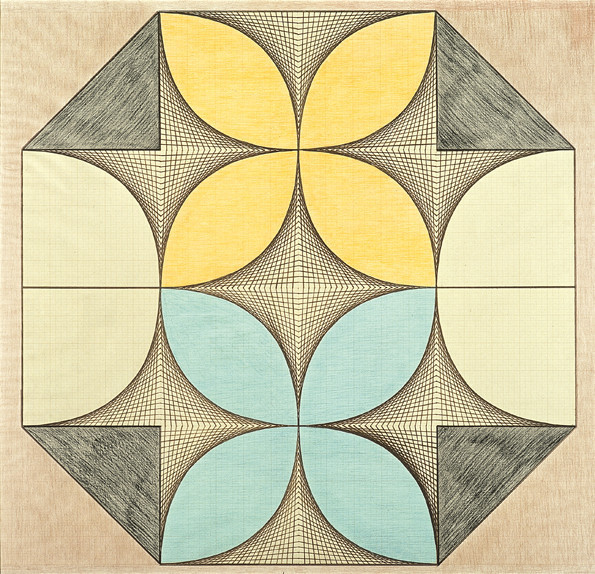

Короче, какое-то время назад швейцарский художник и автор арт-проектов по имени Klaus Littmann решил воплотить в натуральном масштабе такой рисунок:

Max Peintner (Австрия, *1937)

Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur [Несокрушимая притягательность природы], 1971.

То есть высадить на футбольном поле стадиона самые настоящие деревья – как бы фрагмент леса. Называется проект "For Forest". Не знаю, сразу ли Литман решил устроить это в Клагенфурте или выбирал из разных вариантов (критики утверждают, что он больше 10 лет искал город, власти которого согласились бы на такое). Не знаю, как ему удалось успешно пройти весь бюрократический процесс по утверждению проекта. Так или иначе, этот проект является "заметным событием в культурной жизни Австрии"; тут, в Клагенфурте, он широко рекламируется – может быть, городские власти надеются с его помощью привлечь ещё какое-то количество туристов после основного сезона; может быть, собственно, поэтому его и утвердили.

FPÖ этот проект не одобряла, время от времени пыталась его сорвать, ну и теперь при открытии критикует его как "популистский проект социал-демократов". Одно из их критических утверждений: сначала предполагалось, что деревья будут доставлены из Австрии, но в конце концов их доставили из Италии, Германии и Голландии – а значит, этот проект способствовал загрязнению природы, при том, что он якобы "экологической направленности". (Тут можно по-немецки подробнее почитать.)

Ну а я думаю: им потому этот проект не нравится, что он заодно как бы намекает, что милый их сердцу стадион никому не нужен :)

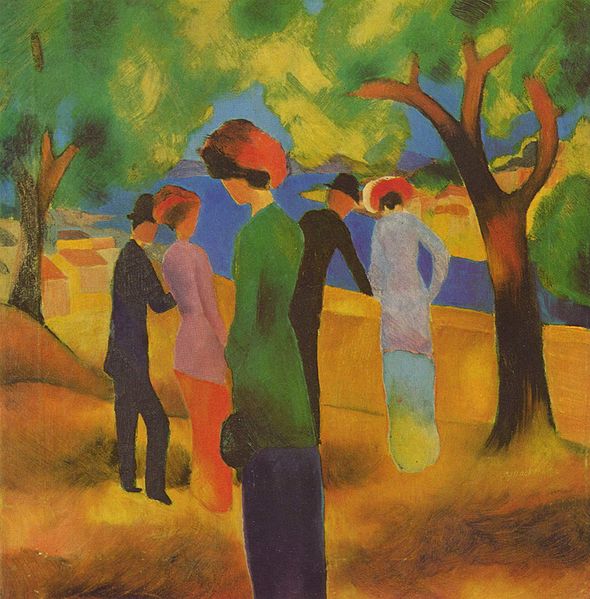

В общем, сегодня это мероприятие открылось. Вход бесплатный. Продлится до конца октября. Выглядит так:

Надо сказать, что когда жители Клагенфурта начинают говорить про клагенфуртский стадион, то у них сразу появляется саркастическое выражение лица. На самом деле, наверное не у всех, но у тех, с кем мне доводится общаться – почти всегда. Считается, что строительство стадиона, вместимость которого – примерно треть населения города, – один из грандиозных проектов по "распилу" денег времён правления Хайдера и FPÖ. Его построили к чемпионату Европы 2008 года, но сейчас "важные" игры проходят на нём очень редко. Зато время от времени его используют для крупных концертов: в этом году тут выступали Эд Ширан и Бон Джови.

Сначала стадион назывался Hypo-Arena, в честь важного для экономики Каринтии банка "Hypo Alpe-Adria-Bank". Но потом этот банк разорился и был расформирован – это считается главным экономическим "достижением" правительства FPÖ в Каринтии. После смерти Хайдера FPÖ предлагала назвать стадион в его честь. В конце концов его переименовали просто в Wörthersee Stadion.

Короче, какое-то время назад швейцарский художник и автор арт-проектов по имени Klaus Littmann решил воплотить в натуральном масштабе такой рисунок:

Max Peintner (Австрия, *1937)

Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur [Несокрушимая притягательность природы], 1971.

То есть высадить на футбольном поле стадиона самые настоящие деревья – как бы фрагмент леса. Называется проект "For Forest". Не знаю, сразу ли Литман решил устроить это в Клагенфурте или выбирал из разных вариантов (критики утверждают, что он больше 10 лет искал город, власти которого согласились бы на такое). Не знаю, как ему удалось успешно пройти весь бюрократический процесс по утверждению проекта. Так или иначе, этот проект является "заметным событием в культурной жизни Австрии"; тут, в Клагенфурте, он широко рекламируется – может быть, городские власти надеются с его помощью привлечь ещё какое-то количество туристов после основного сезона; может быть, собственно, поэтому его и утвердили.

FPÖ этот проект не одобряла, время от времени пыталась его сорвать, ну и теперь при открытии критикует его как "популистский проект социал-демократов". Одно из их критических утверждений: сначала предполагалось, что деревья будут доставлены из Австрии, но в конце концов их доставили из Италии, Германии и Голландии – а значит, этот проект способствовал загрязнению природы, при том, что он якобы "экологической направленности". (Тут можно по-немецки подробнее почитать.)

Ну а я думаю: им потому этот проект не нравится, что он заодно как бы намекает, что милый их сердцу стадион никому не нужен :)

В общем, сегодня это мероприятие открылось. Вход бесплатный. Продлится до конца октября. Выглядит так:

.jpg)