В выходные две недели назад была, наконец, по-настоящему летняя погода, и я решил отметить это посещением "нашего" кладбища (

Döblinger Friedhof).

Когда я сюда переехал, то сразу узнал, что на нём был похоронен

Теодор Герцль (потом его перезахоронили в Израиле) и сразу побежал смотреть на его бывшую могилу. Тогда же около входа на кладбище - а также в википедии - был обнаружен довольно длинный

список "почётных могил". Такой статус дают за особые заслуги покойника перед городом или страной; практически это значит, что город оплачивает аренду участка земли для могилы, а также - если у покойника нет родственников - и уход за могилой. В тот момент из этого списка мне был известен только Герцль, а в приложенном к нему списке "других известных личностей, похороненных на этом кладбище" - только математик Радон. Время от времени заглядывая в этот список, я обнаруживал, что всё больше имён из него мне стали известны.

И вот, в субботу две недели назад я пошёл на это кладбище, имея целью найти там две конкретные могилы.

Во-первых, могилу

Отто Скорцени - оберштурмбаннфюрера СС, известного тем, что во время войны организовывал многочисленные "спецоперации", в том числе освобождение Муссолини, попытку убить Сталина, Черчилля и Рузвельта во время Тегеранской конференции, похищение сына регента Венгрии Хорти с целью помешать сепаратным переговорам Венгрии с СССР, итп. После войны он жил в разных странах, в основном в Испании, но его услугами пользовались разные страны и организации, которым нужен был опытный диверсант - вроде бы даже израильский "Моссад". (Я писал про Скорцени

тут, когда узнал всё это - и кто он вообще такой, и то, что он тут похоронен)

Зачем же я хотел посмотреть на его могилу?

Трудно объяснить, но попробуем.

Скорцени умер в Мадриде в 1975 году. Его останки перевезли в Вену, и его похороны выглядели как небольшая нацистская манифестация: многочисленные "камерады" покойника салютовали друг другу "нацистским приветствием", пели боевые песни итд. В ютьюбе есть

ролик с кадрами с его похорон (думаю, что кадры в начале ролика сделаны в Мадриде, но в конце - с 1:06 - наверняка в Вене; любопытно, откуда середина) (ооооо, а какие там комментарии! какие там комментарии!!!)

Вот, думаю я: я живу в 7 минутах ходьбы от этого кладбища, каждый день хожу по соседним улицам - на работу, в магазин, просто погулять, пообщаться с котом Геркулесом из соседнего дома. Вокруг приветливые люди - ходят, греются на солнышке, ездят на велосипедах, бегают трусцой, обсуждают, в каком кафе самое лучшее мороженое. На горизонте - ярко-зелёные горы, на их склонах виноградники. В общем, вокруг сплошной позитив.

Возможно ли представить, чтобы прямо здесь пели нацистские песни и кричали "хайль Гитлер"?..

Конечно, с тех пор прошло больше 40 лет, но много ли изменилось (кроме того факта, что большинство участников тех похорон технически умерли)? У меня такое чувство, что в Австрии атмосфера меняется очень медленно; думаю, что 40 лет назад всё выглядело примерно так же: те же велосипеды, те же дискуссии о мороженом - разве что мобильных телефонов не было. А раз так, то нацистские приветствия итп. здесь, но 40 лет назад, выглядят чем-то почти таким же трудновообразимым, как если бы это было сегодня.

Примерно поэтому я и хотел посмотреть на могилу Скорцени. Хотелось увидеть, нет ли рядом с ней чего-нибудь необычного. Не становится ли вокруг неё природа чёрно-белой? Не вянут ли трава и деревья в радиусе 5 метров? Нет ли рядом скамеечки со свастиками? Или, наоборот, таблички, разъясняющей, что дядя - бяка?..

Во-вторых, я хотел найти могилу австрийской художницы Марии-Луизы фон Мотесицки (

Marie-Louise von Motesiczky, 1906 - 1996).

Я узнал о ней на

выставке венских художниц (в основном еврейского происхождения) начала 20-го века, которая была этой зимой в Еврейском музее. В одном углу висел очень впечатливший меня женский портрет на зелёном фоне, под которым было написано: Бронця Коллер (

Broncia Koller), портрет Марии-Луизы фон Мотесицки. Фотоаппарата у меня с собой не было, так что я старательно переписал эти незнакомые мне имена, рассчитывая, что в интернете найдётся всё. Имена нашлись, но не картина - её нет даже в каталоге выставки, который продаётся в музее - наверное, это какая-то особенно засекреченная картина.

Как оказалось, Мария-Луиза фон Мотесицки - тоже художница, причём известная в Австрии. Она родилась в очень богатой и известной семье. Её детство прошло в дворце (

Palais Todesco) напротив Венского оперного театра.

Её бабушка была одной из первых пациенток Фрейда, на которой он "оттачивал" свой метод;

её дядя изобрёл какую-то важную для радиотехники хрень ("газонаполненный усилительный триод с оксидным катодом — предтечу тиратрона"). Её отец был католиком, а мать еврейкой, но при женитьбе они оба перешли в протестантскую веру - наверное, это был такой распространённый вид компромисса. Мария-Луиза училась живописи у

Макса Бекмана. После присоединения Австрии к Германии она с матерью переехала в Англию.

Её

брат Карл был психоаналитиком, работал в Берлине, а потом в Осло, у известного

Вильгельма Райха. В 1938 году он как раз вернулся в Австрию, хотя и был

"полуевреем первой степени" по нюрнбергским законам. Может быть, он бы и пережил войну в своём загородном поместье, но он давал там убежище многим преследуемым, а также помогал им эмигрировать. В конце концов, кто-то его выдал, и его депортировали в Освенцим, где он умер от тифа в 1943 году. В 1980 году

"Яд ва-Шем" присвоил ему звание

"праведника среди народов мира" - по-видимому, это один из очень немногих случаев, когда это звание дали человеку, который сам был евреем to that extent.

Мария-Луиза фон Мотесицки жила до конца жизни в Англии, рисовала, но редко выставлялась и почти не продавала картины - зарабатывать на жизнь ей точно не нужно было. С середины 80-х годов её имя приобрело некоторую известность и постепенно заняло место среди известных австрийских художников - не самой первой величины, но тех, что за ними.

Ну, а на её могилу зачем смотреть?

Это ещё труднее объяснить.

Мне кажется, что при нынешнем обилии информации я уже иногда не уверен, что было на самом деле, что кто-то придумал, а что придумал я сам. Т.е., конечно, сообразить можно, но для этого нужно прикладывать какие-то усилия. Именно для корректировки картины мира имеет смысл смотреть своими глазами на памятники людям и событиям - тогда её обрывки хоть как-то скрепляются друг с другом; реальное и придуманное меньше переходят друг в друга, подобно двум сторонам ленты Мёбиуса.

Найти могилу Скорцени было нетрудно: она есть в списке "могил других известных людей", в нём указано её точное место на кладбище. (У меня вообще возникло подозрение, что она всё-таки имеет какой-то особый статус, но он не афишируется.) По поводу могилы Марии-Луизы я подобной информации не нашёл, но фотография её памятника есть в википедии, и на ней есть две особые приметы: соседний памятник очень необычной формы и дом за оградой кладбища. Я примерно понимал, какой это дом, и поэтому знал, где искать.

Я быстро нашёл могилу Скорцени. Ничего необычного в ней не было: могила как могила, как

на фотографии из интернета, только цветочки в этом году другие.

Потом я пошёл в ту сторону, где, по моим предположениям, должна была быть могила Марии-Луизы.

И тут я увидел

алеф вот это.

Сначала я даже не очень удивился: в общем-то время от времени попадаются памятники с изображениями в некоторой мере неодетых людей. Но потом я подумал, что реалистичная обнажённая скульптура в полный рост - всё-таки не очень обычно для надгробного памятника. Я, конечно, сразу полез в интернет проверять: что за девушка?

нельзя ли с ней познакомиться?Интернету довольно неплохо знаком этот памятник: он упоминается во многих списках и заметках, посвящённых достопримечательным памятникам венских кладбищ. Девушка - меньше. Пишут, что с 1916 года она была замужем за шведским промышленником (

Salomon Ejnar Rodling, 1888-1974). Что скульптура была сделана при жизни, причём не в качестве надгробья. Что это работа известной шведской женщины-скульптора по имени

Ida Thoresen (1863-1937).

Я обошёл этот памятник со всех сторон. Когда я оказался за ним, то вдруг увидел, что памятник Марии-Луизы фон Мотесицки находится совсем рядом - на противоположной стороне аллеи. Вот он на фотографии - слева от девушки:

А вот он сам по себе - тут и Мария-Луиза, и её родители (умершие с разницей почти в почти 70 лет! - отец в 1909 году, мать в 1978), и брат (который, естественно, не был здесь похоронен, поэтому "In memoriam"):

На этом прогулка по кладбищу завершилась.

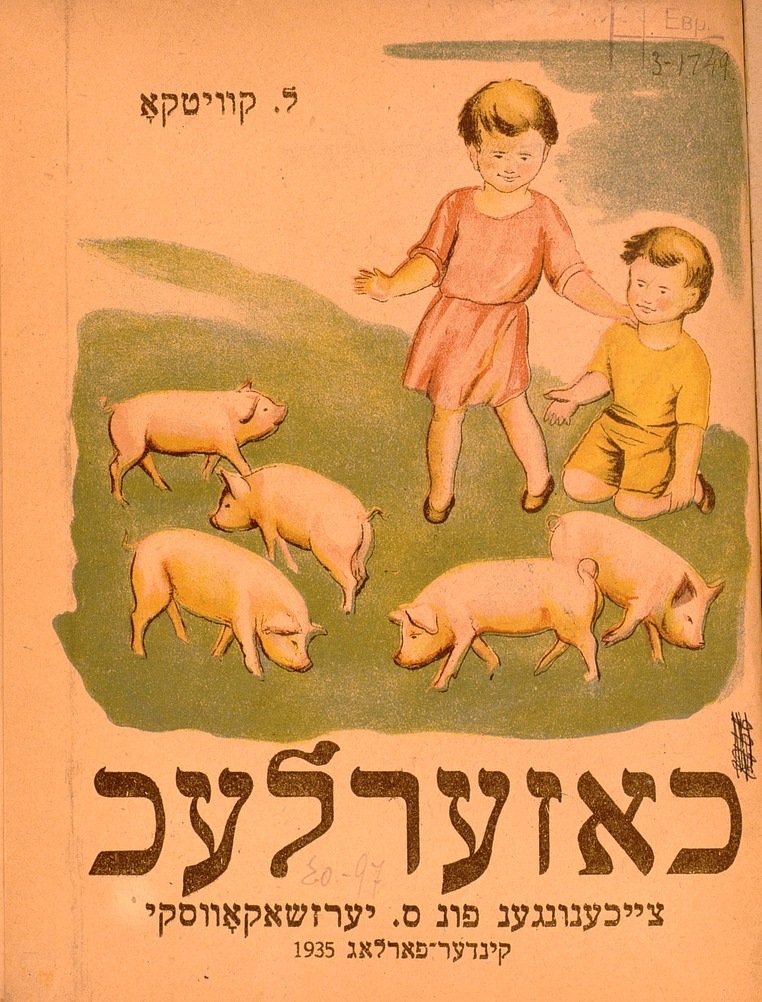

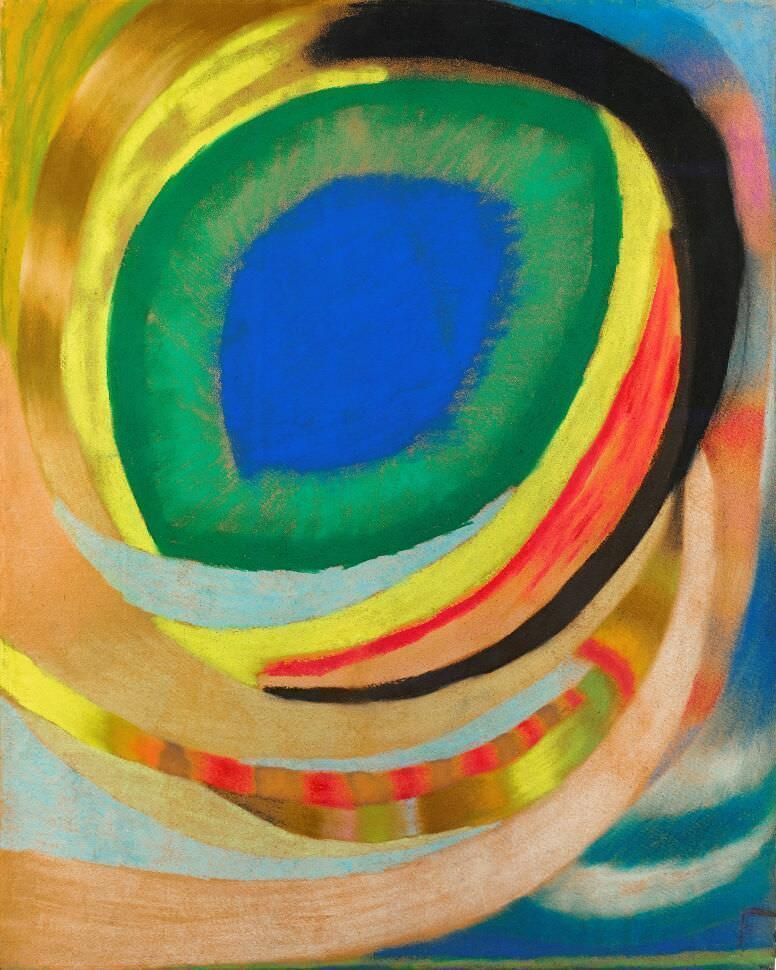

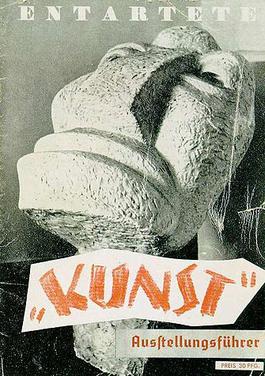

Вот несколько картин Марии-Луизы фон Мотесицки (Copyright ©

Marie-Louise von Motesiczky Charitable Trust 2011); если вам где-нибудь попадётся её портрет в зелёных тонах работы Бронци Коллер - скорее сфотографируйте его для меня, а ещё лучше - украдите.

Автопортрет, 1926

( Read more... )

( Read more... )